Aus den Protokollen des Gemeindetags der «dunklen» 1930er Jahre

Eine gute Erinnerung bewahrt vor

Wiederholung dieser Handlungen,

die sich bereits als Irrtum

herausgestellt haben.

Der diesmalige Beitrag beschäftigt sich mit zwei Gemeindeprotokoll-Einträgen aus einer recht «dunklen Zeitspanne» für das Stadtarchiv: Die vorhandenen Protokolle aus den 1930er Jahren sind nicht vollständig. Der vorliegende Bericht zeigt zudem auf, wie bereits ein einziges Gemeindeprotokoll ein großes Schaufenster in ein ganzes Jahrzehnt öffnen kann, das nun schon – oder erst? – neunzig Jahre in der Vergangenheit liegt. Zum ersten Mal berichten hiermit die Stadtnachrichten aus den regional immer noch «sehr vorsichtig zu behandelnden» politischen Ereignissen der 1930er Jahre.

In diesem Jahrzehnt entwickelten sich in Österreich teils bürgerkriegsähnliche Zustände. Aus dem Kern der Christlichsozialen Partei formierte sich durch staatsstreichartige Vorgänge eine offene Diktatur mit Zensur, entsprechender Propaganda, Ausschaltung des Parlaments und damit jeder Opposition durch Parteienverbot und Gefängnis bei Widerstand. Als einziger, gesetzlich erlaubter Verband trat die «Vaterländische Front» auf. In der österreichischen Bevölkerung hatte dieser sogenannte «Austrofaschismus» keinen besonderen «inneren» Rückhalt …

Zeitlich schließt sich dieser Beitrag an den Bericht in den letzten Stadtnachrichten. Dieser endete mit dem Umzug der Gräfin Auguste von Lodron aus dem Gmünder grauen Schloss in eine gegenüber liegende Wohnung am Hauptplatz – im Jahre 1933. Bereits einige Zeit davor – zumindest jedoch spätestens seit 1932 – befand sich die Entscheidungshoheit über das Gmünder Schloss in den Händen von Karl Irsa (*1886, †1942).

Der erste Eintrag von den zwei zusammengehörigen Beschlüssen des Gemeindetags datiert mit 21. Juli 1935. Auf dem Protokollbogen der zweiten Eintragung fehlt jedoch das Datum. Laut Anwesenheitsliste 1935 belegt sich Karl Irsa wie bekannt als Bürgermeister von Gmünd (1934–1936). Seit 1934 handelt er auch als Ortsgruppenleiter der «Vaterländischen Front» in Gmünd.

Stadtarchiv Gmünd

Bei einer Übernahme eines öffentlichen Amtes konnte man sich diesem Verband kaum entziehen. Auch Lehrer hatten dies zu wahren. Die offiziellen Termine der «Vaterländischen Front» waren auch mehr oder weniger verpflichtend für alle Gemeinderäte. Ein Beleg im Stadtarchiv zeigt die Vorschreibung ihrer Anwesenheit.

Auch Karl Irsa ist dem ursprünglichen Kern der Christlichsozialen Partei zuzurechnen, für die er schon 1920–1926 als Nationalratsabgeordneter handelt. Bis 1938 war er dementsprechend ebenfalls im sogenannten «Ständischen Landtag Kärntens» vertreten. Nach der politischen Übernahme durch die Nationalsozialisten wurde er verhaftet und im großen Ausmaß enteignet. Dass er keine Ausnahme war, darüber kann man sich durch das Schicksal der in der Folge behandelten, vergessenen, weil nur vorübergehenden Ehrenbürger Gmünds überzeugen.

Teil I: Zwei transkribierte Auszüge aus Gemeindeprotokollen der 1930er Jahre

Transkription: Siegfried Lagger (Hervorhebungen durch U. M.)

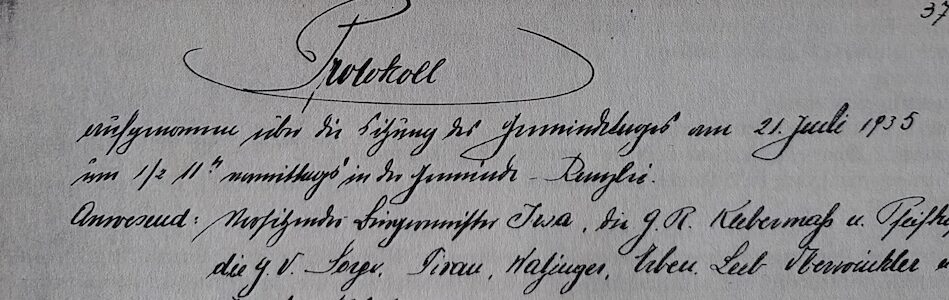

Protokoll-Auszug I

Aufgenommen über die Sitzung des Gemeindetages am 21. Juli 1935

Um ½ 11 h vormittags in der Gemeinde-Kanzlei

Anwesend: Vorsitzender Bürgermeister Irsa, die G. R. Klebermahs u. Pfeifhofer, die G. V. Sorgo, Tivan, Watzinger, Erben. Leeb Oberwinkler u. Egarter

Entschuldigt sind G. V. Auer u. Dullnig

Tagesordnung:

1) Ehrenbürgerernennung

2) […]

Erledigung:

Der Vorsitzende Bürgermeister Irsa eröffnet nach Feststellung der Beschlußfähigkeit die Sitzung […]

Ad 1.) Der Bürgermeister erklärt den Sinn und Zwek von Ehrenbürger Ernennungen und beantragt nach längeren einleitenden Worten das Ehren Bürgerrecht zu verleihen an:

a) den Kaisersohn Otto v. Habsburg zum Zeichen der Treue zum Hause Habsburg, mit welchen die Geschicke Österreichs durch Jahrzehnte verbunden waren. Nachdem sich in der hierauf eröffneten Wechselrede niemand zu Worte meldete, wird über den Antrag abgestimmt und gelangt dieser einstimmig zur Annahme. Der Kaisersohn Otto wird ersucht werden die Ehrenbürgerschaft anzunehmen und die Ehrenurkunde durch Erzherzog Eugen in Empfang nehmen zu lassen.

b) ein weiterer Antrag des Vorsitzenden geht dahin, auch an die Mitglieder der Regierung, und zwar

Bundeskanzler K. v. Schuschnigg

Vizekanzler Fürst Starhemberg

Minister Staats-Kommisär Fey

Minister für Land u. Forstwirtschaft Reither

das Ehrenbürgerrecht in der Stadtgemeinde Gmünd als Dankbarkeit und Anerkennung für das Führen der Regierungsgeschäfte in den schwersten Tagen zuzuerkennen. Die Abstimmung über den Antrag ergibt die einstimmige Annahme desselben.

c) ferner beantragt der Bürgermeister auch dem Landeshauptmann General Ludwig Hülgerth in Anerkennung seiner Verdienste um das Land Kärnten die Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Auch dieser Antrag wird einstimmig angenommen und dankt der Vorsitzende für die Einhelligkeit der Beschlüsse. […]

Protokoll-Auszug II

[undatiert]

[…]

[Tagesordnungspunkt] k)

Der Gemeindetagsbeschluß vom 21. Juli 1935, laut welchem

a) der Kaisersohn Otto v. Habsburg

b) Bundeskanzler D. Schuschnigg

c) Vizekanzler Fürst Starhemberg

d) Minister Staats-Kommisär Fey, Minister für Land u. Forstwirtschaft Reither und General Hülgerth

zu Ehrenbürgern der Stadt Gmünd ernannt wurden, wird einstimmig aufgehoben und somit den genannten die Ehrenbürgerschaft aberkannt.

[…]

Stadtarchiv Gmünd

Zum Problem des fehlenden Datums:

Auf der Original-Archivalie kann auch durch die begleitenden Einträge kein Datum nachvollzogen werden. Die beiden Beschlüsse erscheinen auf zwei losgelösten Protokollbögen mit händisch eingetragenen «Seitenangaben» von «37» für den ersten Beschluss und «127» für die Aufhebung – das dazugehörige Original-Protokollbuch bleibt bis heute verschollen. Die Daten zu dem in Teil II unter Punkt c) angeführten Vizekanzler Fürst Starhemberg, als auch zu dem unter d) aufgeführten Minister Fey und General Hülgerth könnten auf einen Aufhebungsbeschluss frühestens im Herbst des Jahres 1936 schließen lassen … Es bleibt trotzdem ungeklärt, ob der Aufhebungsvorgang unter Bürgermeister Irsa oder Riedmann umgesetzt wurde. Der damals in Gmünd als Gerichtsvorstand tätige Dr. Otto Riedmann erscheint ab Anfang Oktober 1936 als Bürgermeister. Er zeichnet im Februar 1937 auch als «Bezirksführung» der «Vaterländischen Front». Schon im darauffolgenden Herbst wird sein gestellter Antrag auf Versetzung nach Lienz positiv beschieden und Karl Irsa übernimmt in der Folge wieder ab Oktober 1937 das Bürgermeisteramt.

Teil II: Kurze Erläuterungen zu den in den Protokollen aufgeführten Personen

a) Otto von Habsburg

Nach 1918 gelten die sogenannten «Habsburgergesetze»: die Familie verliert ihr Vermögen und wird des Landes verwiesen. Am 13.07.1935 hebt die österreichische Schuschnigg-Regierung diese Gesetze wieder auf. Am 14. März 1938 treten jene Gesetze unter dem nunmehrigen nationalsozialistischen Bundeskanzler Seyß-Inquart wieder in Kraft: nur drei Tage nach dem Rücktritt des Bundeskanzlers Schuschnigg. In den Jahren der Diktatur entwickelt sich im politischen Untergrund eine zunächst im Verborgenen aufgebaute Strömung. Otto von Habsburg versucht, politisch Fuß zu fassen. Trotzdem sich die Habsburger jeder Parteienpolitik enthielten, war Otto den einstigen „Christlichsozialen“ mit Ihren Plänen eines „Ständestaats“ durchaus zugeneigt … Vergeblich blieben seine Annäherungsversuche, obwohl er ihren Widerstand gegen den Anschlussgedanken an Deutschland zu stärken plante.

Weit vorher hatte sich schon sein Vater Karl persönlich durch eine Art Putschversuch um eine erneut zu konstituierende Monarchie bemüht. Otto bringt es zumindest einen Schritt weiter: Bis 1938 verleihen 1.603 österreichische Gemeinden dem Kaisersohn das Ehrenbürgerrecht. Gmünd reiht sich bereits eine Woche nach Aufhebung der Habsburgergesetze zeitlich ganz vorne ein. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht (12./13. März 1938) wird Otto von den Nationalsozialisten «steckbrieflich wegen Hochverrats gesucht» und die Familie flieht in die USA. Ihr einstiges Vermögen bleibt für sie unwiderruflich verloren.

Aufnahmedatum unbekannt.

© Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek

Quelle: parlament.gv.at

b) Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg

Der 1897 geborene Schuschnigg beginnt seine politische Karriere 1927 und sitzt zunächst für die Christlichsoziale Partei im Nationalrat. Unter seinem Parteikollegen und Bundeskanzler Engelbert Dollfuß regiert er in dessen Kabinett und beschäftigt sich damals vor allem mit verfassungsrechtlichen Fragen. In der Folge lenkt die Dollfuß-Regierung Österreich mit den sogenannten «Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzen» aus 1917 über «Notverordnungen». Wie bereits anfangs erwähnt spricht sie Parteiverbote aus, betreibt Zensur und setzt mit einer neuen Verfassung die offene Diktatur um. Durch den gewaltsamen Tod Dollfuß’ wird Schuschnigg neuer Bundeskanzler.

Dass es sich im Falle von Dollfuß wohl um keine geplante Ermordung gehandelt haben dürfte, schließt die jüngere Geschichtsschreibung aufgrund neuer Erkenntnisse über die in Russland lange verschollenen Seiten der Goebbels-Tagebücher. Aber auch Schuschnigg besitzt wenig Rückhalt in der Bevölkerung – wie schon zuvor Dollfuß.Am 11. März 1938 muss Schuschnigg zurücktreten: Er ruft die Österreicher auf, «den deutschen Truppen keinen bewaffneten Widerstand entgegenzusetzen». Sein jahrelanger Kampf gegen die Nationalsozialisten und gegen den Anschluss an Deutschland endet damit. Die neuen Machthaber verhaften Schuschnigg. Bis 4. Mai 1945 überlebt er mehrere Konzentrationslager. Er stirbt 1977 in Tirol nahe Innsbruck.

Die Frage um den soeben erwähnten «Anschluss an Deutschland» stellt sich bereits seit 1918: Nach Ende des ersten Weltkriegs deklariert die vorgeschlagene Verfassung des geplanten Staates «Deutschösterreich» in Artikel 2: «Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik» – erarbeitet von einer provisorischen Nationalversammlung, die sich vollständig aus den Reichsratsabgeordneten des deutschen Siedlungsgebietes der Habsburger Monarchie zusammensetzt (1911).

Das Problem rund um das sogenannte «Deutschösterreich» entscheidet die Siegermacht des ersten Weltkriegs in St. Germain: Nur «unter Protest» wird dieser sogenannte «Friedensvertrag» von Österreich angenommen. «Artikel 2» der Verfassung muss gelöscht und der Name von «Deutschösterreich» auf «Republik Österreich» geändert werden.

Aufnahmedatum unbekannt.

© Bildarchiv der

Österreichischen Nationalbibliothek

Quelle: parlament.gv.at

c) Vizekanzler Ernst Rüdiger Fürst von Starhemberg

Seit 1934 zählt der 1899 geborene Ernst Rüdiger Starhemberg als Stellvertreter des Bundeskanzlers Dollfuß’ zu seinem Kabinett. Die beiden Christlichsozialen verbindet eine Freundschaft. Auch unter dem Nachfolger Schuschnigg handelt er als Vizekanzler, eingesetzt am 01.05.1934. Am 14. Mai 1936 entmachtet ihn Schuschnigg aufgrund seiner Nähe zu Mussolini. Als die deutsche Wehrmacht 1938 in Österreich einmarschiert, hält er sich zu seinem Glück gerade im Ausland auf. Sein Weg ins Exil führt ihn über die Schweiz nach Frankreich und England und schließlich nach Argentinien und Chile (Rückkehr 1955). Nach Ende des zweiten Weltkriegs erkämpft er sich vor Gericht unter großer medialer Aufmerksamkeit die Rückstellung seiner von den Nationalsozialisten beschlagnahmten Besitzungen. Er stirbt 1956 in Vorarlberg in Schruns.

d) 1. Minister Staatskommissär Mjr Emil Fey

Den 1886 in Wien geborenen, ebenfalls ursprünglich den Christlichsozialen zuzuordnenden Fey ernennt Dollfuß zunächst zum Staatssekretär (1932). Feys Ministerfunktionen beginnen im Mai 1933 und enden noch unter Schuschnigg im Mai 1936. Neuere Untersuchungen betonen seine «zwielichtige Rolle» in den innerpolitisch äußerst angespannten Zuständen. Dies scheint offenbar seinem Bestreben geschuldet, seine Position nicht zu verlieren. Den sich anbahnenden Verlust konnte er aber nicht aufhalten, da er wenig später als Verwaltungsratspräsident der DDSG (Donaudampfschiffahrtsgesellschaft) nachzuvollziehen ist. Am 16. März 1938 – vier Tage nach Einmarsch der deutschen Wehrmacht und einen Tag nach seinem Verhör durch die Gestapo – «erschoß Fey zuerst seine Frau, dann seinen 20jährigen Sohn und schließlich sich selbst».

Aufnahmedatum unbekannt.

© Bildarchiv der

Österreichischen Nationalbibliothek

Quelle: parlament.gv.at

Aufnahmedatum unbekannt.

© ÖNB/Bett

Quelle: parlament.gv.at

d) 2. Minister für Land- und Forstwirtschaft Reither

Der 1880 in Langenrohr bei Tulln geborene Bauernsohn steigt durch sein Engagement für die Bauern politisch bis zum niederösterreichischen Landeshauptmann auf. Er verbindet sich eng mit Dollfuß und seinem Nachfolger Schuschnigg. Zwischen Juli 1934 und Oktober 1935 handelt er als Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft der Schuschnigg-Regierung. Bis 12. März 1938 bleibt er niederösterreichischer Landeshauptmann und damit Mitglied des Bundestages. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht wird er schon am 13. März 1938 verhaftet und verbringt die nächsten Jahre immer wieder in Konzentrationslagern und Gefängnissen. Die ÖVP ehrt sein Gedenken durch sein Engagement bei der Gründung eines frühen Bauernbundes, der schon in seinen Anfängen für eine spätere Umwandlung in eine «Österreichische Volkspartei» (ÖVP) vorgesehen war. Er stirbt 1950 in Tulln.

d) 3. General Ludwig Hülgerth

Eine wichtige Etappe der Kärntner Landesgeschichte bindet sich an den 1875 geborenen Ludwig Hülgerth, Sohn eines Majors aus der k.u.k.-Epoche Österreichs und Ehrenbürger Klagenfurts. Mit seiner Person bleiben sowohl der «Kärntner Abwehrkampf» als auch die «Volkswehr» als Vorgängerin des heutigen «Österreichischen Bundesheeres» untrennbar verbunden. Das österreichische Heer, aber auch das Bundesministerium für Verteidigung zeigen ihren Respekt an der ihr gebührenden Stelle. Das Parlament hält sich mit einer einzigen Zeile über seine Biographie sehr zurück – wie es auch bei o. a. Josef Reither zu beobachten ist.

Aufnahmedatum unbekannt, Porträtausschnitt.

Mit freundlicher Genehmigung vom Kärntner Abwehrkämpferbund. Original: kab-or.at.

Die zu seinem Namen beigefügte, kommentarlose Anmerkung «Vizekanzler 3.11.1936–11.03.1938» zeigt damit eine Variante einer «gelenkten Erinnerungskultur» – durch den deutlichen Unterschied zwischen seiner Eintragung und anderen Einträgen zu parlamentarischen Persönlichkeiten aus dieser Zeitspanne. Wenn es nicht einfach nur vergessen wurde, ließe sich dies durch seine ursprüngliche Mitgliedschaft beim «Landbund» erklären, einer ursprünglich oppositionsartigen Gegenkraft, die für den Anschluss ans Deutsche Reich eintrat. General Hülgerth handelt zwischen März 1934 und Herbst 1936 als Kärntner Landeshauptmann. Im Protokoll der Aufhebungseintragung wird er auch nicht mehr als «Landeshauptmann» bezeichnet: In diesem Herbst 1936 ernennt man ihn zum Vizekanzler, ein Amt, das er bis zum Einmarsch der deutschen Wehrmacht innehat (12./13. März 1938). Nach Machtübernahme der Nationalsozialisten stellen ihn diese unter Hausarrest. Er stirbt bereits ein Jahr danach (1939).

Mit besten Dank an Siegfried Lagger für Transkription und ergänzende Originale aus dem Stadtarchiv-Fundus.

Quellen:

Bundesgesetz Nr. 311: Gesetz über die Rückgängigmachung der Ausfolgung von Vermögen an das Haus Habsburg-Lothringen. In: Gesetzblatt für das Land Österreich, Jahrgang 1939 (14. März 1939). In: ÖNB / ALEX: Historische Rechts- und Gesetzestexte Online, hier S. 943. URL: https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=glo&datum=19390004&seite=00000943 [29.09.2025].

Bundesgesetzblatt 1934–1938: BG. Nr. 299: Aufhebung der Landesverweisung und Rückgabe von Vermögen des Hauses Habsburg-Lothringen. In: ÖNB / ALEX: Historische Rechts- und Gesetzestexte Online, hier S. 1355. URL: https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=bgl&datum=1935&page=1389&size=45 [29.09.2025].

Gemeindeprotokolle: Stadtgemeinde-Archiv Gmünd aus 1935 bzw. undatiert im zweiten Auszug. Handschriftlich ausgefüllte Doppelbögen. Bestand «Privatarchiv H. Wagner».

Rechtsinformationssystem des Bundes: STGBl. Nr. 209/1919. In: Gesamte Rechtsvorschrift für Habsburgergesetz, Fassung vom 18.02.2024. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000038&FassungVom=2024-02-18 [29.09.2025].

Stadtgemeindeamt Gmünd: Mitteilung nach § 4 der Verordnung vom 4. Juli 1929 betr. Dr. Otto Riedmann. OLG Innsbruck, 28.10.1937. Stadtarchiv Gmünd: Schriftverkehr 1937.

Dass.: Bezirkshauptmannschaft Spittal, Zl.15.090/1: Angelobung Bürgermeister Dr. Otto Riedmann, 8.10.1936. Stadtarchiv Gmünd: Schriftverkehr 1936.

Dass.: An die P.T. Mitglieder des Gemeindetages, Zahl: 255/37 vom 17. Februar 1937. Einladung Volkstrauertag der Vaterländischen Front, Land Kärnten. Stadtarchiv Gmünd: Schriftverkehr 1937.

Literatur:

Lax, Karl: Aus der Chronik von Gmünd in Kärnten. Hrsg.: Ilse Maria Tschepper-Lax. Vierte Auflage, Gmünd 1987.

Siegl, Rudolf: Die Abgeordneten zum Kärntner Landtag 1848–1938. Dissertation Alpe-Adria-Universität Klagenfurt: Institut für Geschichte, Abteilung Neuere und Österreichische Geschichte. Klagenfurt, Mai 2022. S. 230f. URL: https://netlibrary.aau.at/obvuklhs/download/pdf/8313272?originalFilename=true [29.09.2025].

Internetquellen:

Bauer, Kurt: Festvortrag: «Der Tod von Engelbert Dollfuß». In: Webseite des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich / Veranstaltung vom 06.06.2024, 17.00 Uhr. URL: https://www.vlknoe.at/veranstaltungen/detail/festvortrag-der-tod-von-engelbert-dollfuss [29.09.2025].

Bundesministerium für Landesverteidigung: Kommandogebäude Feldmarschallleutnant Hülgerth. In: denkmal-heer.at. URL: https://www.denkmal-heer.at/wissenswertes/kommandogebaeude-feldmarschallleutnant-huelgerth [13.10.2025].

Burz, U.: Hülgerth, Ludwig (Heinrich), 1875–1939, Politiker und Offizier. In: Österreichisches Biographisches Lexikon [Online-Version], Lieferung 6 (27.11.2017). URL: https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_H/Huelgerth_Ludwig_1875_1939.xml [13.10.2025].

DERSTANDARD: «Historiker Kurt Bauer: Hitler befahl den Juliputsch 1934. Neue Quellenauswertung». Rubrik Wissenschaft > Zeit, 7. April. 1934. URL: https://www.derstandard.at/story/1395364472872/historiker-kurt-bauer-dollfuss-mord-war-ein-versehen [29.09.2025].

Eckelmann, Susanne: Kurt von Schuschnigg 1897–1977. In: LEMO – Lebendiges Museum Online. URL: https://www.dhm.de/lemo/biografie/kurt-von-schuschnigg [13.10.2025].

Friesenbichler, Georg: «Der Kaisersohn, der sich als Europäer präsentierte». In: Wiener Zeitung (Dienstag, 5. Juli 2011). Zur Verfügung gestellt dem Austria-Forum. URL: https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Essays/Zeitgeschichte/Kaisersohn_als_Europ%C3%A4er_%28Otto_Habsburg%29 [29.09.2025].

Heiligensetzer, Georg: Freiherrn, Grafen und Fürsten – Zur Geschichte der Familie Starhemberg. In: starhemberg.com. URL: https://starhemberg.com/familiengeschichte/ [13.10.2025].

Linsboth, Christina: «Ein Vermögen verliert seine BesitzerInnen – Habsburgervermögen nach 1918.». In: Die Welt der Habsburger / Habsburg im Exil – Die Dynastie nach 1918. Webseite der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.. URL: https://www.habsburger.net/de/kapitel/ein-vermoegen-verliert-seine-besitzerinnen-habsburgervermoegen-nach-1918 [29.09.2025].

Maderthaner, Wolfgang: Der Nazi-Putsch 1934. Zu Dokument 80: Skizze des Bundeskanzleramtes. In: staatsarchiv.at, Webseite des Österreichischen Staatsarchivs. URL: https://oe99.staatsarchiv.at/20-jh/der-nazi-putsch-1934/index.html#c1555 [13.10.2025].

Mindler, Ursula K.: «Starhemberg, Ernst Rüdiger Fürst von». In: Neue Deutsche Biographie 25 (2013), S. 68–69 [Online-Version]. URL: https://www.deutsche-biographie.de/sfz117861.html#ndbcontent [13.10.2025].

Mutschlechner, Martin: «Habsburg im Exil II: 1922–1945». In: In: Die Welt der Habsburger / Habsburg im Exil – Die Dynastie nach 1918. Webseite der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. URL: https://www.habsburger.net/de/kapitel/habsburg-im-exil-ii-1922-1945 [29.09.2025].

Ders.: «Otto und der Austrofaschismus». In: Die Welt der Habsburger / Habsburg im Exil – Die Dynastie nach 1918. Webseite der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. URL: https://www.habsburger.net/de/kapitel/otto-und-der-austrofaschismus [29.09.2025].

Ders.: «Otto, der ‚letzte Kronprinz». In: Die Welt der Habsburger / Habsburg im Exil – Die Dynastie nach 1918. Webseite der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. URL: https://www.habsburger.net/de/kapitel/otto-der-letzte-kronprinz [29.09.2025].

Ders.: BDs.Min. LH a. D. Josef Reither. In: oecv.at. URL: https://oecv.at/biolex/Detail/11600450 [13.10.2025].

Ders.: BK a. D. Dr. Kurt Schuschnigg. In: oecv.at. URL: https://oecv.at/Biolex/Detail/10401146 [13.10.2025].

Ders.: Vz.Kzl. BM Mjr Emil Fey. In: oecv.at. URL: https://oecv.at/Biolex/Detail/13209394 [13.10.2025].

Österreichischer Widerstand: Dr. Kurt von Schuschnigg. In: gedenkort.at. URL: https://gedenkort.at/personen/8883020c-143a-5602-a1a6-02a8d3a0b540 [13.10.2025].

Parlament Österreich: Personen und Kontaktverzeichnisse des österreichischen Parlaments: Fey, Mjr Emil; Hülgerth, Ludwig; Irsa, Karl; Reither, Josef; Schuschnigg, Kurt; Starhemberg, Ernst Rüdiger. Suchfunktion: https://www.parlament.gv.at/recherchieren/personen/index.html [13.10.2025].

Steininger, Rolf: Anschlusspläne Österreichs und österreichischer Bundesländer nach 1918. In: Historisches Lexikon Bayerns. 11.05.2006. Link: historisches-lexikon-bayerns.de [13.10.2025].

Wikipedia: «Landbund» (Österreich). Freie Enzyklopädie der Wikimedia Foundation Inc. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Landbund_(%C3%96sterreich) [13.10.2025].

Dies.: « Ludwig Hülgerth». URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_H%C3%BClgerth [13.10.2025].

Dies.: «Karl Irsa». Freie Enzyklopädie der Wikimedia Foundation Inc. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Irsa [29.09.2025].

Dies.: «Vaterländische Front». Freie Enzyklopädie der Wikimedia Foundation Inc. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Vaterl%C3%A4ndische_Front [13.10.2025].