Artikel aus November 2018

Nach der in der letzten Stadtzeitung vorgestellten Geschichte Gmünds aus der Sicht eines Schulleiters soll diesmal die Geschichte aus der Sicht eines Priesters und Historikers erzählt werden, der auch in Gmünd tätig war.

Heinrich Hermann (1793–1865) besuchte das Lyzeum in Klagenfurt und sein Förderer, Fürstbischof Salm von Gurk, ermöglichte ihm das Studium der Theologie. Er empfing 1814 die Priesterweihe, war anschließend an verschiedenen Orten in der Seelsorge tätig, unter anderem von 1843–1844 als Dechant und Stadtpfarrer in Gmünd. Früh schon beschäftigte er sich mit der Geschichte Kärntens und brachte eine Vielzahl von Veröffentlichungen hervor, darunter das berühmte dreibändige „Handbuch der Geschichte des Herzogthumes Kärnten“ und 1844 die beschreibenden Texte zu den von Joseph Wagner herausgegebenen 25 Heften mit 100 Abbildungen. Aus einem dieser Hefte wurde der Gmünd-Text auszugsweise hier übernommen.

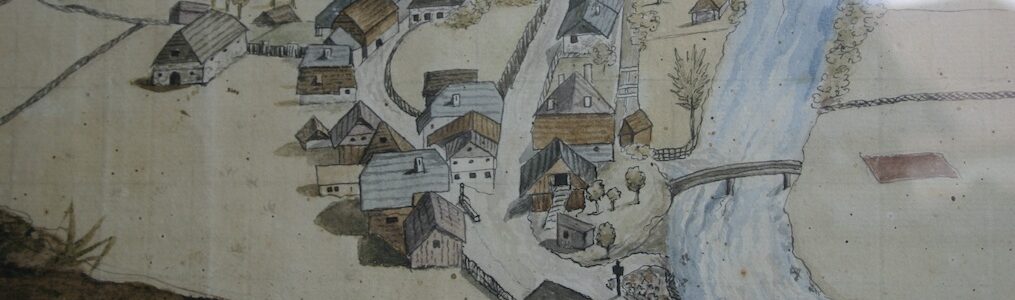

„An der Hauptstraße von Villach nach Salzburg, drei Posten vom ersteren Orte, auf einer Landzunge, von der Lieser und Malta gebildet, die sich hier in einander münden und dem Städtchen den Namen geben, liegt Gmünd mit seinen 4 Thoren, 2 Vorstädten, 105 Häusern und 700 Einwohnern.“ Diese Schilderung bezieht sich wohl auf den Fahrplan einer Postkutsche mit den drei Stationen auf dem Weg nach Gmünd.

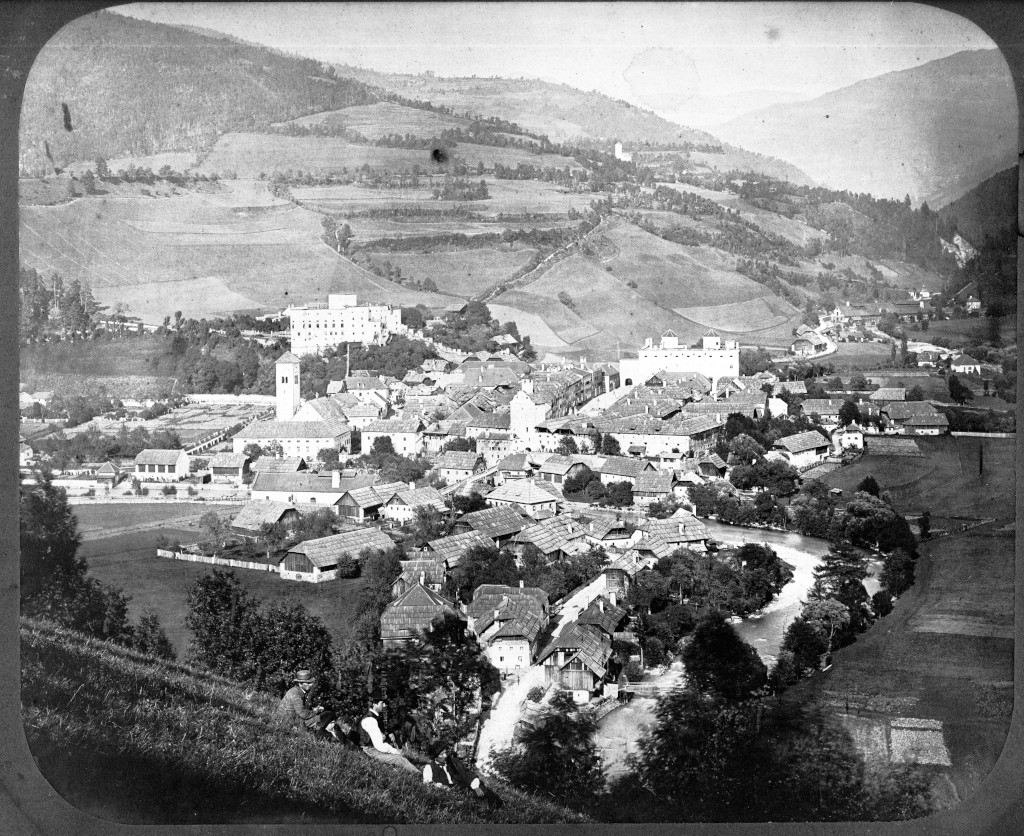

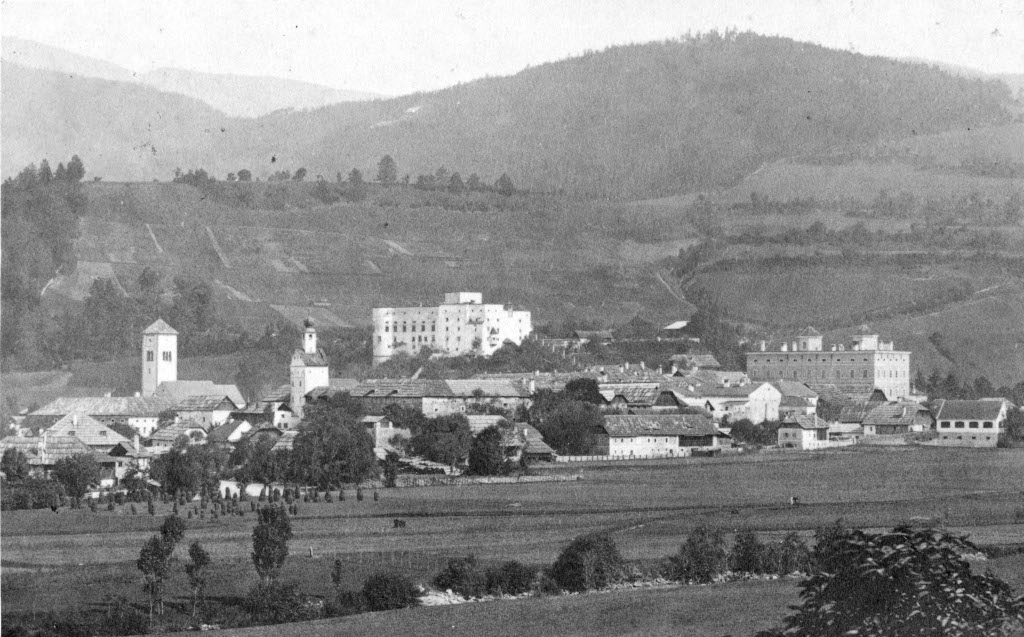

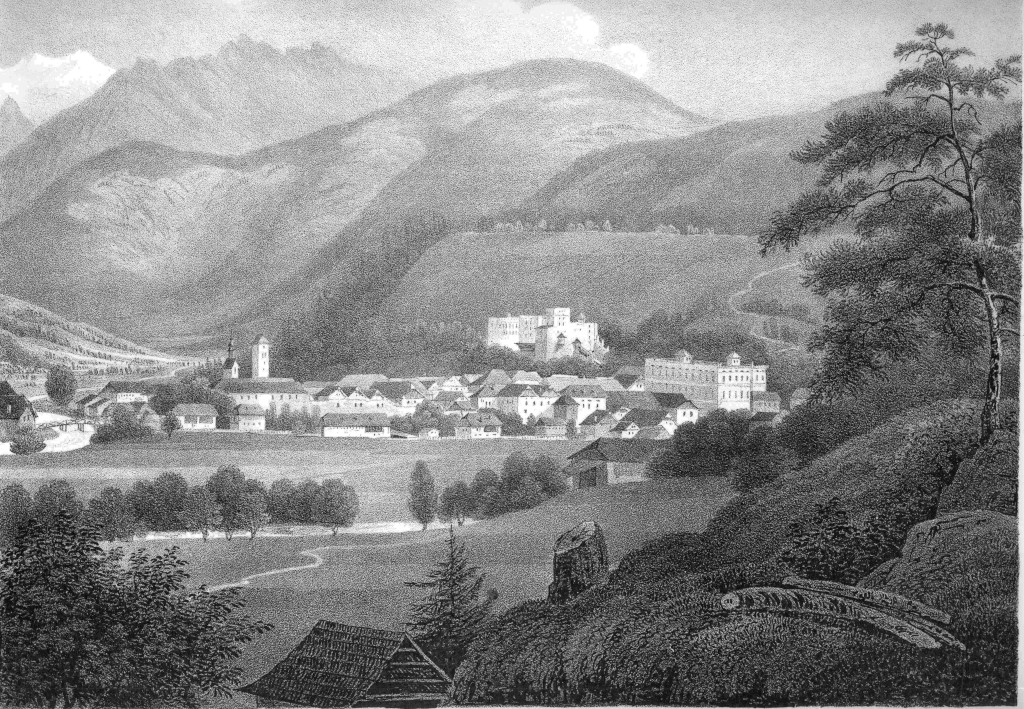

Nach Hermann präsentiert sich die Stadt den Besuchern als eine Art natürlicher Festung, beherrscht von der alten Burg, die aus der Höhe niederschaut. Er stellt fest, dass der Gmünder Kessel, obwohl von hohen Bergen umgeben, weder unfreundlich noch unfruchtbar ist. Seit die Ringmauern in Obstspaliere und die Stadtgräben in Gärten verwandelt wurden, sei der Anblick des Städtchens viel freundlicher geworden.

Gmünd, schreibt Hermann, hat nur einen Weg, seine Bedürfnisse wie seinen Überfluss ein- und auszuführen: „Und welch ein Weg! Bald auf hohen Berggipfeln, bald in tiefen Gräben fortschleichend, hört diese Straße Tag und Nacht die gequälten Zugtiere und ihre fluchenden Treiber das Andenken des Narren verwünschen, welcher zuerst den Einfall hatte, diesen Saumweg zur Fahrstraße zu benützen.“ Trotz dieser Leidensstraße stellt er aber fest, dass der Warentransport von Triest über Gmünd nach dem südlichen Deutschland bedeutend ist. Der Warenverkehr würde aber zweifellos noch bedeutender werden, „wenn die wohltätige Absicht der Staatsverwaltung realisiert, und die neue Straße, wozu die Nivellierung bereits erfolgt ist, hergestellt würde.“ Ein Stoßseufzer, der auch heute noch allenthalben zu vernehmen ist!

Die älteste Geschichte von Gmünd und seiner Umgegend lag auch für den Historiker Hermann im Dunkel. „Wer waren die ersten Bewohner dieser Täler? Wer schwang als erstes die Axt, um die ungeheuern Urwälder, deren Reste bis in unsere Tage aushielten, zu lichten? Wer senkte der erste des Pfluges segensvolles Eisen in diese Berglehnen? Wer kämpfte mit dem Wolfe und dem Bären um den Besitz des Bodens? Wer streute das erste Saatkorn aus, das nun seit tausend Jahren auf diesen Feldern Halme treibt?“

Wahrscheinlich, stellt er fest, waren es die Taurisker, die hier lebten und sich nach der Übernahme unseres Landes durch die Römer mit ihnen vermischten. Jentumaro Adnamio et Secundinae conjugi et Vitali genero Ientumarus v. f. et Restitutae filiae: so lautet ein im Stadtpfarrhofe zu Gmünd eingemauerter Römerstein, der an diese Zeit erinnert.

Kreuschlach, Ronach, Plesnitz, Zeneischg, Saps, Dobra, Feistritz im Lieser- und Maltatal sind wie Trebesing, Perau, Planz (Platz) und Zlatting slawische Ortsnamen, die sich wie viele andere in Kärnten seit mehr als tausend Jahren erhalten haben. Die Slawen stellt er fest, bauten keine Burgen. Erst die deutschen Siedler errichteten die Burgen in unseren Tälern: Gmünd, Leobeneck, Rauchenkatsch und Oedenfest. Gmünds Burg war 1844 noch keine Ruine, das wurde sie erst nach dem Brand von 1886. Die anderen drei Burgen waren zur Zeit Hermanns schon ruinös.

Natürlich fehlt auch bei Hermann nicht die Sage von der Entstehung unserer Alten Burg: „Ein armer Kriegsknecht habe im Würfelspiele großen Gewinn gemacht, mit selbem Land und Leute gekauft, und die Burg am See erbaut.“ Dieser Glücksritter war es aber sicher nicht, der seinem verunglückten Sohne die Pankratiuskirche zum Denkmale setzte. Vaterherz und Würfelspiel sind unvereinbare Dinge, stellt er abschließend fest.

Rechts das Schloss am Hauptplatz, darüber die alte Burg, weiter links der Stadtpfarr- und nebenan der Stadtturm. Dass der Amthof die erste romanische Stadtburg war, wusste schon zu dieser Zeit (1844) niemand mehr.

Gmünd war eine der ältesten Besitzungen Salzburgs. Wenn auch späteren Ursprunges als seine höher gelegenen Nachbarorte, so gehörte doch sein Boden – wie Katsch, Plesnitz u. s. w. – urkundlich seit Karl dem Großen dahin. Im Jahre 1270 lesen wir, hatte hier das Kloster Millstatt ein Haus, angebaut an die Stadtmauer. Bis Gmünd lieferten die Kaufleute von Siena dem Salzburger Kirchenfürsten Philipp Waren – und er bedachte sie dafür in seinem Testamente mit einem Guthaben, das er zu Siena hatte. Ruhig wäre Gmünd in Salzburgs Besitz geblieben, wenn nicht die unseligen Wirren zwischen Kaiser Friedrich IV. und dem Könige Mathias Corvin wegen der streitigen Bischofswahl zu Salzburg, ungarische Truppen in das Land gezogen hätten. Im Jahre 1480 besetzte Haugwitz, der Anführer der Ungarn, Neumarkt, drang nach der Mur aufwärts in das Lungau und von da über den Katschberg nach Gmünd. Sieben Jahre trieb die Besatzung durch Raub und Plünderung in der Umgegend ihr Unwesen, da sammelte Reinprecht von Reichenburg, der kaiserliche Feldhauptmann, eine erlesene Schar und führte sie mit drei Donnerbüchsen vor Gmünd. Die Mauern des Schlosses widerstanden dem furchtbaren Geschütze nicht lange. Die ungarische Besatzung ergab sich und zog auf dem Wege ab, den sie gekommen waren. Der Kaiser übernahm Gmünd und auch sein Sohn und Nachfolger Maximilian behielt die Herrschaft, selbst als er im Jahre 1494 die anderen salzburgischen Besitzungen gegen 18.600 fl. zurück gab. Erst Erzbischof Leonhard erhielt die Herrschaft Gmünd und Stall im Mölltal im Jahre 1506 pfandweise zurück. Kaiser Maximilian II. löste Gmünd wieder aus, verkaufte den Besitz aber kurz darauf wieder dem Wolfgang Dietrich von Raitenau, Erzbischof in Salzburg, um mehr als 100.000 Gulden. Als Verwalter und Inhaber bestimmte er seinen jüngsten Bruder Hans Rudolph mit dem Auftrag, die katholische Religion in Gmünd zu festigen. „Es ist eine Tragik der Geschichte, daß für den Erzbischof der so teuer erkaufte Boden nach wenigen Jahren Zeuge seiner Demütigung, Mißhandlung, Gefangennahme und das Ende aller seiner Pläne und Herrlichkeiten wurde. Es war unfern von Gmünd, wo er von den nachsetzenden Reitern gefangen und in ewige Haft abgeführt wurde.“

Dem unglücklichen Raitenau folgte der edle, hochherzige und weise Paris Graf von Lodron in der erzbischöflichen Würde und in der Regierung des Salzburger Landes, das er durch alle Stürme seiner Zeit unbeschädigt hindurch führte.

Für seinen Bruder Christoph kaufte er von der Familie Raitenau die Herrschaft Gmünd und Rauchenkatsch und sicherte sie mit der Gründung eines Fideikommisses als unveräußerliches Familiengut ab. Herrschaftsbesitzer sollten jeweils die erstgeborenen Söhne sein. Damit begann um die Mitte des 17. Jahrhunderts die Gmünder „Lodronzeit“, die erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zu Ende ging.

Die weitere Schilderung Hermanns muss einer späteren Ausgabe der Stadtzeitung vorbehalten werden. Abschließend der durchaus positive Eindruck, den unser damaliger Pfarrer vom Städtchen hatte:

„Übrigens ist Gmünd ein nettes Städtchen; ein geräumiges Posthaus und prompte Bedienung sind für den Reisenden empfehlenswerte Dinge, so wie es überhaupt an guten Wirtshäusern nicht fehlt. Da, wo es weithin weder Markt noch Stadt gibt, ist, wie natürlich, Gmünd der Centralpunkt, das Herz dieser Täler.“