Vor 90 Jahren: Vergessene Ehrenbürger Gmünds

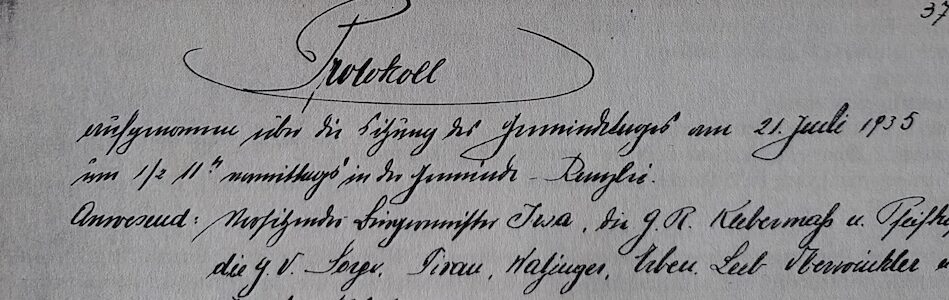

Aus den Protokollen des Gemeindetags der «dunklen» 1930er Jahre

Eine gute Erinnerung bewahrt vor

Wiederholung dieser Handlungen,

die sich bereits als Irrtum

herausgestellt haben.

Der diesmalige Beitrag beschäftigt sich mit zwei Gemeindeprotokoll-Einträgen aus einer recht «dunklen Zeitspanne» für das Stadtarchiv: Die vorhandenen Protokolle aus den 1930er Jahren sind nicht vollständig. Der vorliegende Bericht zeigt zudem auf, wie bereits ein einziges Gemeindeprotokoll ein großes Schaufenster in ein ganzes Jahrzehnt öffnen kann, das nun schon – oder erst? – neunzig Jahre in der Vergangenheit liegt. Zum ersten Mal berichten hiermit die Stadtnachrichten aus den regional immer noch «sehr vorsichtig zu behandelnden» politischen Ereignissen der 1930er Jahre.

Weiterlesen Vor 90 Jahren: Vergessene Ehrenbürger Gmünds

Gmünds Schlossgespenster

Reinhard Kager, Millstatt

Gmünds Schlossgespenster

von Ulrike Mengeú

Ein Bericht aus dem Privatarchiv des Gmünder Chronisten Karl Lax

Das Gespenst der Gräfin Salamanca aus dem Schloss Porcia in Spittal kennt beinahe jeder aus der Region. Dass sich aber auch im Gmünder Schloss Spukgeschichten überliefern, weiß kaum jemand. Bewahrt hat diese Geschichten der Gmünder Chronist Karl Lax. Er legte diese Erzählungen in sein Privatarchiv. Eine händische Aufzeichnung trägt mit 23.09.1959 sogar ein Datum. Die Schlossherren gaben diese Geschichten von jeher nur selten zum Besten – und wenn, dann im eng vertrauten Kreise bei entsprechend redseliger Stimmung, so Karl Lax. Nur ungern sprach man über diese Erlebnisse. Da tauschten sich die Gräfinnen schon etwas bereitwilliger untereinander aus. Zwei von ihnen hielten sich noch zu seinen Lebzeiten in Gmünd auf, nämlich die beiden Gräfinnen Auguste und Maria Lodron.

Weiterlesen Gmünds Schlossgespenster

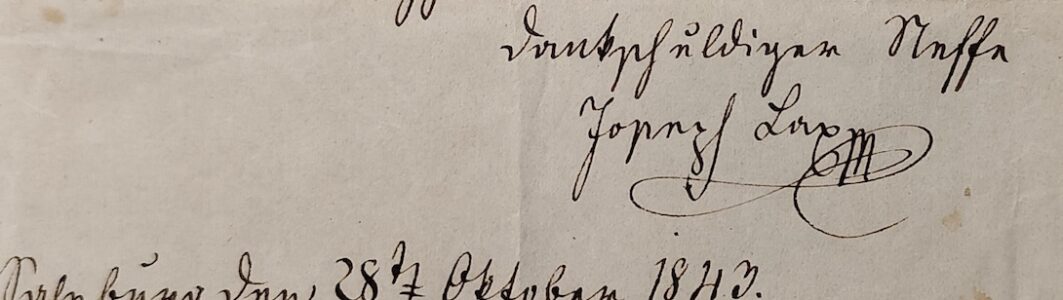

Nachrichten aus dem Lax-Haus 1843/44

von Ulrike Mengeú

Im Mai 2025 wird am Hauptplatz ein zukunftsweisender Schritt vollzogen: Das historische «Lax-Haus» verwandelt sich in ein «Kunsthaus» der Künstlerstadt Gmünd. Die Privatstiftung Künstler:innenstadt Gmünd widmet sich der Zukunft der Stadt Gmünd, das Stadtarchiv ihrer Vergangenheit. So berichtet dieser Artikel aus dem Leben des Lax-Haus-Eigentümers um die Mitte des 19. Jahrhunderts, dem Realitätenbesitzer Josef (II.) Lax. Als junger Mann schreibt er Briefe an seinen Onkel Josef (I.). Sowohl Onkel als auch Neffe Josef bekleiden das Amt des Bürgermeisters der Stadt Gmünd – wenn auch jeweils nur für wenige Jahre. Der beigestellte Ausschnitt aus der bereits im Dezember 2023 vorgestellten Familientafel erinnert an den Hintergrund der beiden gleichnamigen Lax-Männer, die hier miteinander im Briefkontakt waren.

Weiterlesen Nachrichten aus dem Lax-Haus 1843/44

Der Stadtverein Gmünd – ein Bericht in eigener Sache

von Ulrike Mengeú

Der Werdegang des Stadtvereins Gmünd in Kärnten steht unter wechselnden Überschriften. Je nach gegebener Zeit bearbeitet der Verein die jeweils aktuellen Anliegen der Stadt. Von Beginn an widmet sich der Stadtverein zunächst der Stadtentwicklung. Die beigefügten Abbildungen aus Gmünd sind aus einem ganz bestimmten Grunde älter als hundert Jahre: Sie verkörpern die Zeit Frido Kordons in Gmünd – und damit jene Zeitspanne, auf die sich der ursprüngliche Kern des heutigen Stadtvereins zurückführen lässt.

Weiterlesen Der Stadtverein Gmünd – ein Bericht in eigener Sache

Helmut Pfeifhofer – ein Ehrenring-Träger im Porsche-Fieber

von Ulrike Mengeú

Der heute 86-jährige Gmünder Ehrenringträger Helmut Pfeifhofer zählt zu den wenigen, noch lebenden Zeugen dieser Zeitspanne, als sich die Ahnen der heutigen Porsche-Dynastie mit ihrem Unternehmen für wenige Jahre auf der Karnerau niederließen (November 1944–Anfang 1951). Prof. Ferdinand Porsche samt seinem gleichnamigen Sohn, genannt Ferry, zogen mit ihrem Konstruktionsbüro hinter die Fassade einer unverdächtigen Holzfabrik ein. Damals war Helmut Pfeifhofer ein Bub mit gerade sechseinhalb Jahren. Dass nicht nur der allererste Porscheflitzer, sondern mit ihm auch der erste glühende Porsche-Fan überhaupt aus Gmünd stammt, das erzählt die nun folgende Geschichte aus dem Stadtarchiv! Sie transportiert nicht nur die Seele des heutigen Porsche-Museums, es ist auch ein Beitrag zur Kärntner Nachkriegsgeschichte in der Region Lieser-/ Maltatal. Jeder Anfang besitzt einen ganz besonderen Zauber – und verzaubert hat es den in Gmünd heranwachsenden Unternehmersohn Helmut aus der Eigentümerfamilie der Wollwarenfabrik Pfeifhofer in der Unteren Vorstadt von Beginn an.

Weiterlesen Helmut Pfeifhofer – ein Ehrenring-Träger im Porsche-Fieber

Ein Ehrenring für Schwester Clementine

von Ulrike Mengeú

Diesmal widmet sich der Bericht aus dem Stadtarchiv der bisher einzigen weiblichen Ehrenringträgerin der Stadt Gmünd. Ein derartiger Ehrenring wird per Gemeinderatsbeschluss als Auszeichnung an Personen vergeben, die im besonderen Maße mit der Stadt und ihrem Bekanntheitsgrad verbunden sind. Bisher summieren sich vierzehn derartiger Würdigungen.

Weiterlesen Ein Ehrenring für Schwester Clementine

Eine ehrenwerte Gmünder Familie: Über die Bewohner des Lax-Hauses

von Ulrike Mengeú

Die Familie Lax stammt ursprünglich aus der Schweiz, so Ida Weiss († 2009) im Vorwort von Karl Lax‘ Chronik der Stadt Gmünd. Die Kärntner Schriftstellerin aus Bleiburg, die mit ihm persönlich gut bekannt war, erwähnt in einem Zeitungsartikel aus 1979 ein ehemaliges Schweizer Familienwappen. Es soll aus dem 14. Jahrhundert stammen und sich im Dresdner Wappenarchiv auffinden lassen.

Weiterlesen Eine ehrenwerte Gmünder Familie: Über die Bewohner des Lax-Hauses

Eine verlorene Erdbebenserie vom Jänner 1792

von Ulrike Mengeú

Ein im Fachmagazin Nature 2022 veröffentlichter Aufsatz zeigt im Kartenausschnitt Fig. 2a die Katschberg-Störzone (KF; Katschberg normal fault) recht deutlich, die rechtwinkelig auf die Mölltal-Störzone (MF; Mölltal fault) trifft. Im Vergleich zum Friaul bleibt es in der Region trotzdem relativ ruhig. Weiter südlich bewirkt der Druck der Adriatischen Platte, die mit 2-3 mm pro Jahr Richtung Norden drückt, erheblich unruhigere Verhältnisse.

Weiterlesen Eine verlorene Erdbebenserie vom Jänner 1792

Zum Namen des Gmünder „Hausbergs“ Stubeck

von Ulrike Mengeú

Jeder Bergname ist in seine Umgebung und in die Kultur der im Gebirge siedelnden Bevölkerung eingebunden. Unterschiedliches Alter als auch verschiedenste Benennungsmotive verstecken sich hinter der Namensvielfalt im Gebirge.

Weiterlesen Zum Namen des Gmünder „Hausbergs“ Stubeck

Ein Spaziergang gegen das Vergessen: Mit einem kleinen Wörterbuch für den Tschiernock-Hang

von Ulrike Mengeú

Auf dem vorerst letzten Spaziergang durch die Flurnamen der Stadtgemeinde Gmünds wechseln wir über die Lieser auf den Abhang des Tschiernocks (2088 m). Diesmal interessiert der Bereich zwischen dem Platzgraben und dem Bergausläufer entlang des Nöringgrabens südlich Gmünds. Frido Kordon überliefert uns auf seiner händisch gezeichneten Karte einige Namen, die kein Kartenwerk zeigen wie z. B. den Landfraßgraben als Schrottengraben. Auf dem Nord-Süd gerichteten Ausläufer des Tschiernocks vermerkt er neben dem Rest (1425 m) und dem Gaiszipf (1568 m) noch das Brauseck (1816 m). Der westliche Bergausläufer liegt mit seinem Schlöfkogel bereits außerhalb der Stadtgemeinde Gmünd. Dieser landete von seiner Mundart befreit als Schlafkogel aber auch Schlafkopf (1684 m) in den Kartenwerken. Zu dessen Füßen befinden sich Trasischk und Treffling. Die linksseitigen Hänge der Lieser (KG Landfraß und KG Puchreit) gehören noch nicht lange zur heutigen Stadtgemeinde Gmünd. Anfangs zinsten dort die meisten Huben an das Kloster Millstatt, gingen aber nach Auflösung des Jesuitenordens (1773) in die staatliche Verwaltung über. Das ehemals namengebende Puchreit im Osten Gmünds liegt bereits über die Kuppe des Rests hinweg im Nöringgraben. Erst 1958 fiel der entsprechende Teil der KG Puchreit an die Stadtgemeinde Gmünd, der Rest blieb bei der Gemeinde Krems.

Weiterlesen Ein Spaziergang gegen das Vergessen: Mit einem kleinen Wörterbuch für den Tschiernock-Hang